街を歩いていると、「この都市が人をどう迎え入れているか」を、ふと考えることがあります。

「パリの街中って、いい匂いがするよね」

日本からパリに遊びに来た友人にそう言われて、はじめて意識するようになりました。パン屋から漂うバターの香り、歩道の脇に咲いた花の甘い匂い。そう言われてみれば、たしかにこの街は歩いているだけで、どこか匂いに包まれているような気がします。そんな光景に包まれるとき、都市は単なるインフラの集合体ではなく、人と人、人と場所の関係性で成り立っていることを実感するのです。

五感を開くと、もっとたくさんのものが届いてきます。朝の通りを駆けていく子どもたちの笑い声、メトロのホームに響くアコーディオンの音色、風に揺れる街路樹の葉音。イヤホンをするのがもったいないと思えるような、街のざわめき。そうした日々の体験を重ねるうちに、街は「通過するもの」ではなく「感じ取るもの」だと、身体の奥で理解するようになったのです。

ここでは歩くことも、自転車に乗ることも、単なる移動手段ではありません。それは都市と呼吸を合わせること、他者とすれ違うこと、そして世界と「関わる」ためのひとつの方法でもあるのです。

そして今、その「移動」が私たちの社会性にどう影響を与えているのか、興味深い研究結果が示されています。シェフィールド大学の研究チームが、ヨーロッパ13都市の1万3千人を対象に実施した調査によれば、自転車で通勤する人々は、自動車で通勤する人々に比べて地域の清掃活動やボランティア、近隣との協力といった、「市民社会への関与度」が統計的に高いことが明らかになりました。

この結果は意外であると同時に、どこか腑に落ちるように感じます。自転車で街を移動するとき、人は常に他者と地続きの空間に身を置いています。視線を交わし、風を受け、歩行者に道を譲る。そうした小さな行為の積み重ねが、都市との関係性を育てているのです。車の中にいるときとは違い、自分が都市に「さらされている」という感覚があり、そこには、責任や配慮といった感情が自然と生まれるのかもしれません。

この視点から考えると、今パリ市や世界中の都市で進められている「15分都市」の取り組みは、単なる都市効率化のプロジェクトではないかもしれないと思わされます。徒歩や自転車で生活に必要な機能にアクセスできる都市設計は、人々の関係性や社会性そのものを問い直しているのです。移動の仕方を変えることは、都市の構造だけでなく、そこで生きる人のふるまいにも作用するということです。

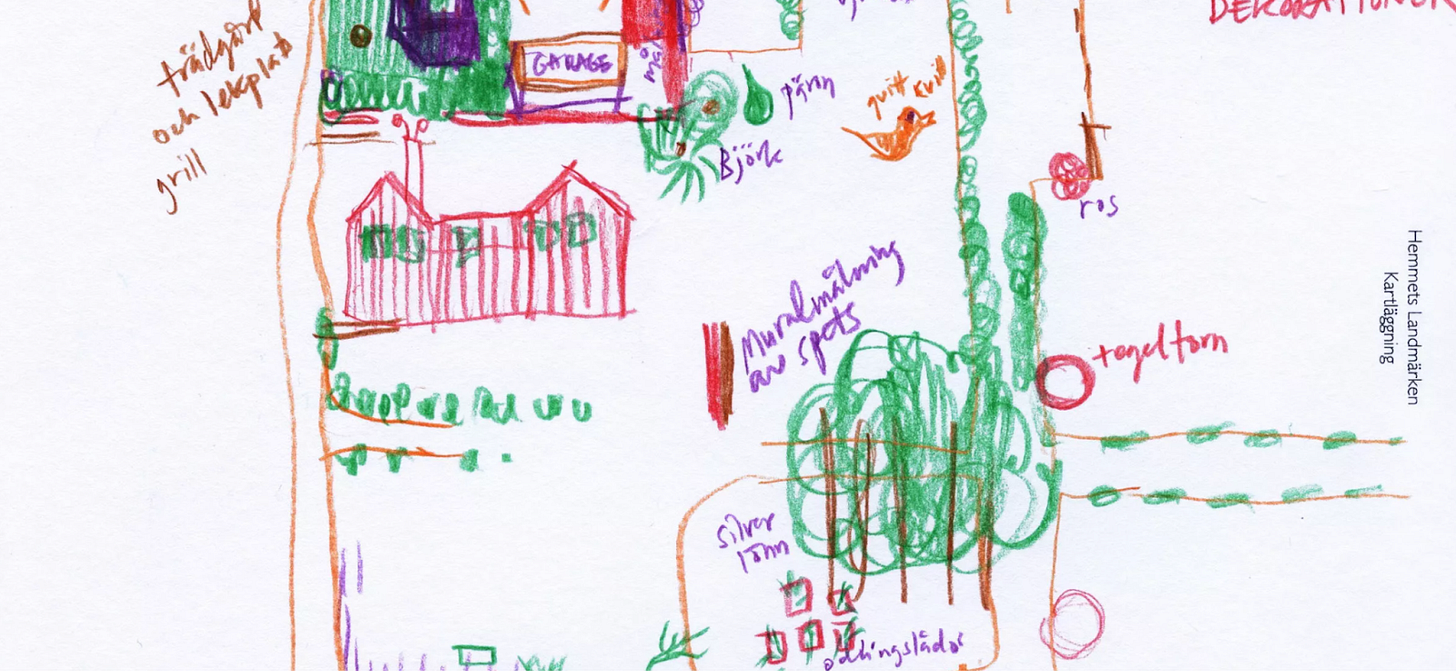

また、歩くことには、自転車よりさらに低速で、身体的・感覚的な没入が伴う特性があります。スウェーデン・マルメで行われている「Drawing your walk」というプロジェクトでは、住民が自分の歩いた道の軌跡や気づいた風景、感情の変化などをスケッチや言葉で可視化し、日常的な移動を創造的な実践として捉え直す試みが行われています。

歩くこと自体を“描く”ように記録することで、都市との関係性をあらためて見つめ直すこの取り組みは、移動の中に潜む個人的な意味や社会的なつながりを浮かび上がらせます。歩行とは、移動であると同時に、観察であり、記憶であり、表現であり、都市との静かな対話でもあるのです。

この発想は、20世紀半ばのパリで活動した「シチュアショニスト」にも通じます。シチュアショニストとは、アートや政治、日常生活を横断しながら、資本主義に支配された都市空間や消費社会を批判し、人々が自分の感覚や身体を通して街と関わることの大切さを提唱したグループです。彼らは都市を「効率的に移動する空間」としてではなく、歩くことで偶然に出会う感情や気づきを大切にしました。その象徴でもあるのが、あえて目的地を決めず街をさまよう「漂流(dérive)」という実践です。彼らはこの漂流により、名所ではなく、何気ない路地や風景の中に都市の“もうひとつの顔”を見出そうとしました。そうした「感情の地図」を描くという行為により、人々が普段見過ごしている格差や境界線、権力構造を見直すきっかけとしたのです。

私たちは、街の匂いに気づくように、都市と関わりながら、この社会を感じ取っています。移動とは都市への関与であり、他者との接点であり、自分が社会の一部であることを実感する、大切な営みでもある──改めて今、私たちは「なぜ歩くのか」「なぜ自転車に乗るのか」を、問われているのかもしれません。

関連記事

ロンドンを「小さな調査員」が歩く。子ども視点でまちの魅力を捉え直す企画展

都市を感じるのは、大人だけとは限りません。ロンドンで開催された企画展「Little Investigator」では、子どもたちが自ら街を歩き、気づいたことを調査・記録。大人には見えない“まちの魅力”が浮かび上がります。会場の様子と展示に込められた想いをレポートします。

歩行者にやさしい街の経済効果とは?「車のない街」バルセロナを歩く

バルセロナをはじめ、世界で進む“カーフリーシティ”の取り組み。その背景には、地域経済の活性化や店舗売上の増加といったメリットもあります。パリの15分都市とも重なる視点から、都市と経済の新しい関係を探ります。

Pocast

ポッドキャスト

第62回「ダークスカイツーリズム。“暗闇”が導く新しい観光のかたち」

今回のテーマは、「ダークスカイツーリズム」。光害の抑制、生物多様性の保護、そして地域の再評価にもつながるこのツーリズムは、今なぜ注目されているのでしょうか?星を見上げる旅から、観光の未来を一緒に考えます。

第61回「ウェルビーイングは“買うもの”なのか?」

編集部が気になったニュースや問いをもとに、社会の“GOODなアイデア”を一緒に深掘りしていくシリーズ。今回のテーマは、「ウェルビーイングの商品化」です。ジム通い、ヨガ、ヘルシーフード……私たちは、整った“生活”をお金で買おうとしている?でも、本当のウェルビーイングはそれだけで測れるものでしょうか?「ウェルビーイングは誰のものか」という根本的な問いに向き合います。

第60回「デスカフェから最新の葬儀まで。死と向き合うと見えてくる、生への眼差し」

“死”というテーマに、あなたはどんな印象を持っていますか?死について自由に語り合う「デスカフェ」を主催(参加)した経験などから、今回のポッドキャストでは、死と向き合うことを通じて見えてくる“生”の在り方について語り合います。